Переделка несложная, пользу даёт немалую (в несколько раз больше ёмкость, в несколько раз меньше вес), но придётся проигнорировать все прежние, относящиеся к зарядке элементы (разъёмы, провода и пр., в т.ч. и прежний аккум, но выключатель оставить) и установить новые, т.е. проявить некоторое рукоделие.

Начнём с акккума. Размер 70 мм показывает, что можно задействовать самые распространённые и дешёвые

элементы типоразмера 18650 длиной 65 мм, очень желательно с уже приваренными ленточными ваыводами (это облегчит подключение):

Каждый такой элемент имеет ёмкость 3 Ач. Размер 48х102 показывает, что на месте прежней батареи этих элементов разместится как минимум 8 штук (а может, и больше). При их параллельном соединении (а именно так их и придётся соединять) суммарная ёмкость для 8 штук получится аж 24 Ач - во сколько раз это больше, чем у прежней, посчитайте сами. Необязательно использовать этот фактор на полную катушку - возможно, вам будет достаточно меньшей ёмкости (преимущество батареи меньшей ёмкости - более быстрая зарядка, заодно освободится место для размещения добавочной электроники).

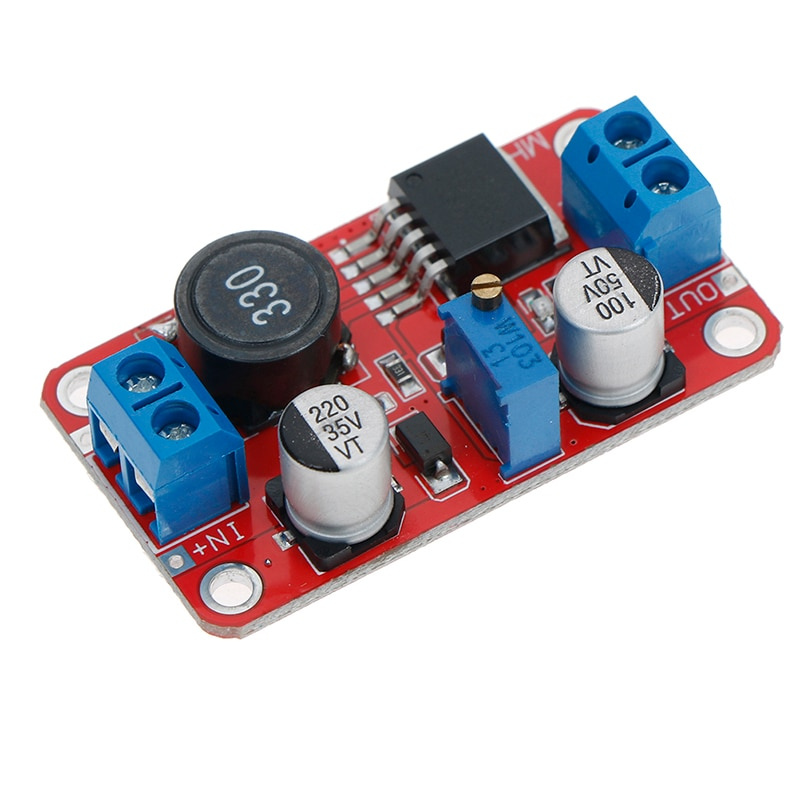

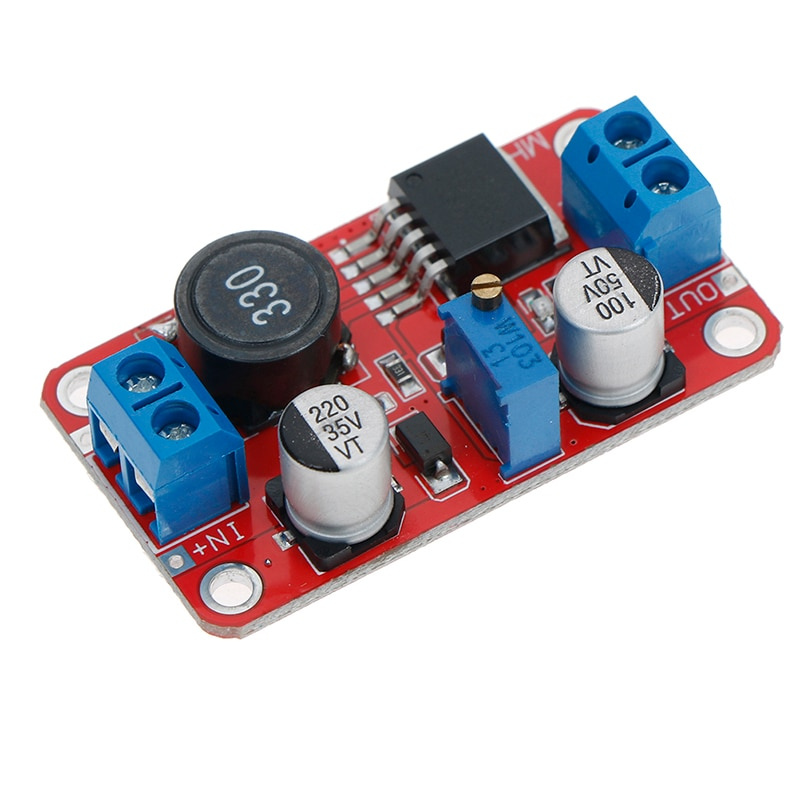

Итак, вы спаяли батарею, теперь вставьте её на место прежней и закрепите термоклеем, таким образом, чтобы был подход к её выводам. Перейдём к этой самой добавочной электронике. Это, во-первых, преобразователь нестабильных аккумуляторных 3...4 вольт в стабильные 6 вольт -

примерно такой или любой аналогичный (на Али их таких много):

Клеммы IN этого преобразователя подключите

через штатный, имеющийся в вашем фонаре выключатель к выводам аккумуляторной батареи

с тщательным соблюдением полярности, а к клеммам OUT подключите временную нагрузку - лампочку 12 вольт. Теперь щёлкните выключателем - лампочка должна загореться. Измерьте мультиметром напряжение на этой лампочке, и вращая тонкой отвёрткой регулятор напряжения на преобразователе, установите по показаниям мультиметра его выходное напряжение 6 вольт. Выключите преобразователь, отключите лампочку, и вместо неё к клеммам OUT подключите (опять-таки

тщательно соблюдая полярность) провода от светодиодов - те, что раньше шли на прежнюю аккумуляторную батарею. Щёлкните выключателем - светодиоды должны засветиться в точности как раньше. Если так и есть, выключите фонарь и закрепите на термоклее платку преобразователя в любом удобном месте внутри корпуса, по возможности так, чтобы оставался доступ к клеммам и регулятору. Фонарь почти готов.

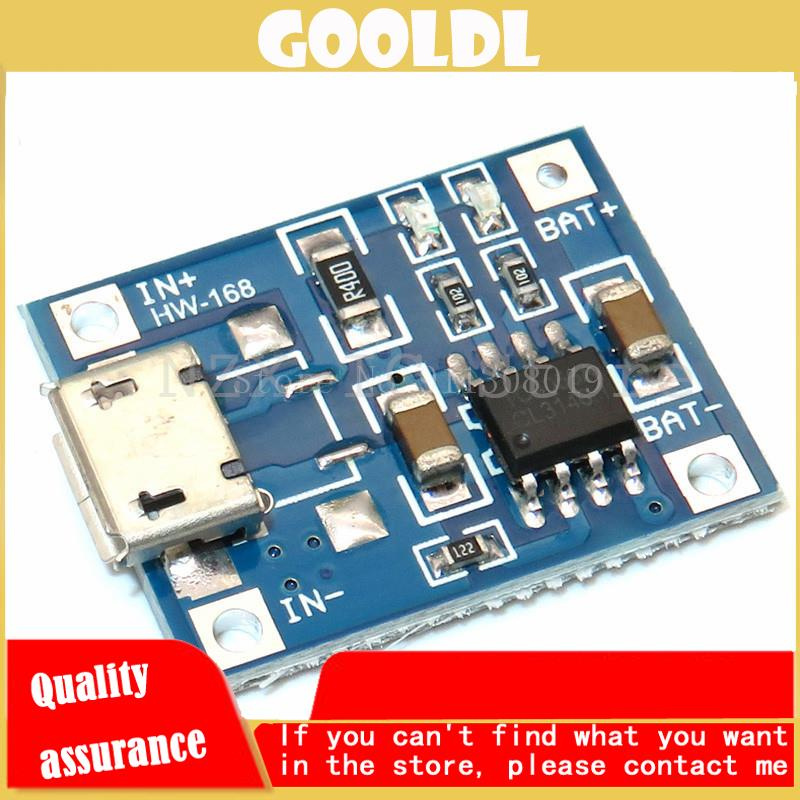

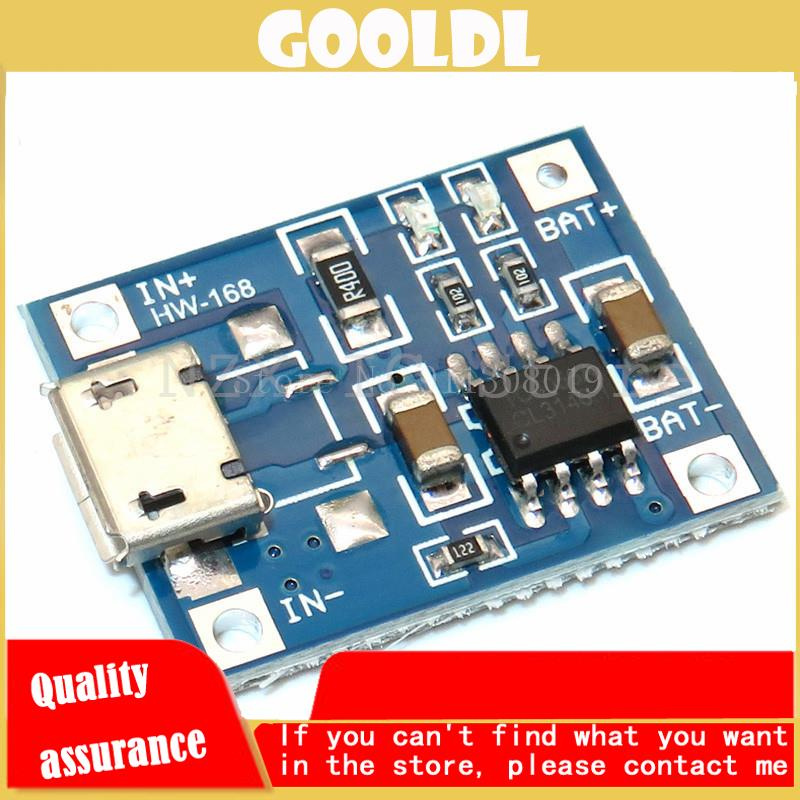

Теперь займёмся второй частью добавочной электроники - контроллером заряда (без него эксплуатировать литиевые аккумы крайне нежелательно из-за их взрывоопасности). Я рекомендую наипростейший и наидешевейший вариант -

TP4056, зарядником к нему послужит любой зарядник от старой мобилы:

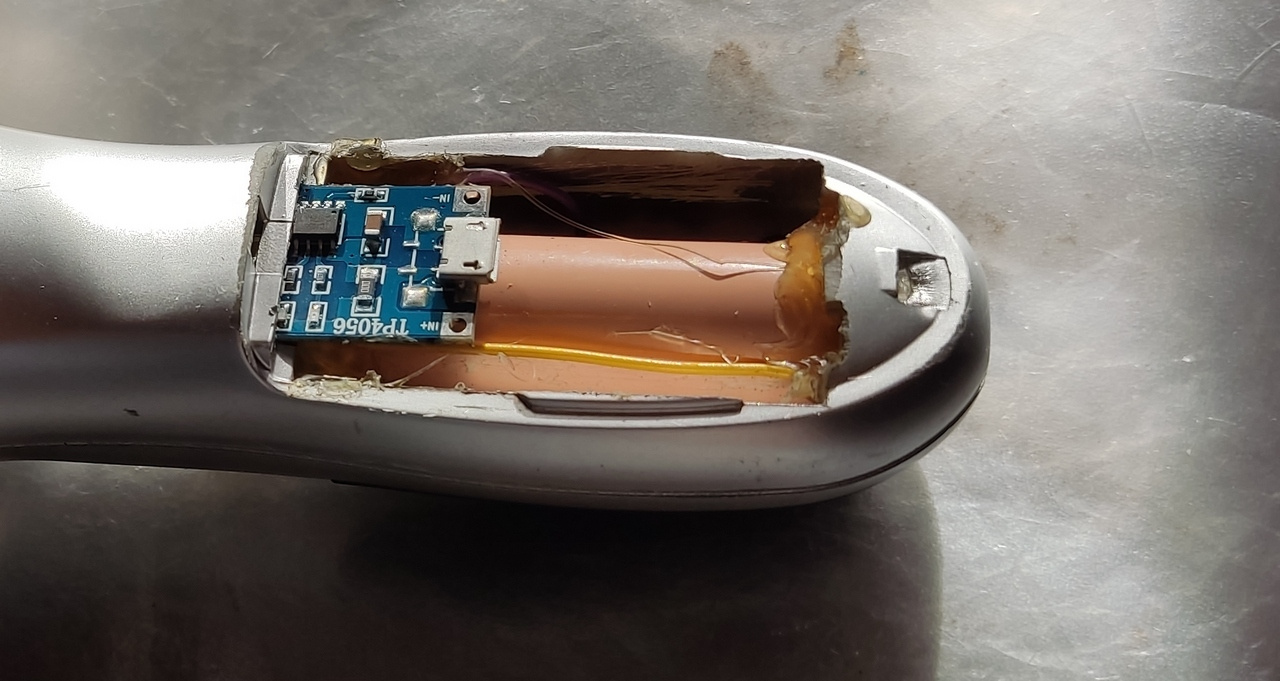

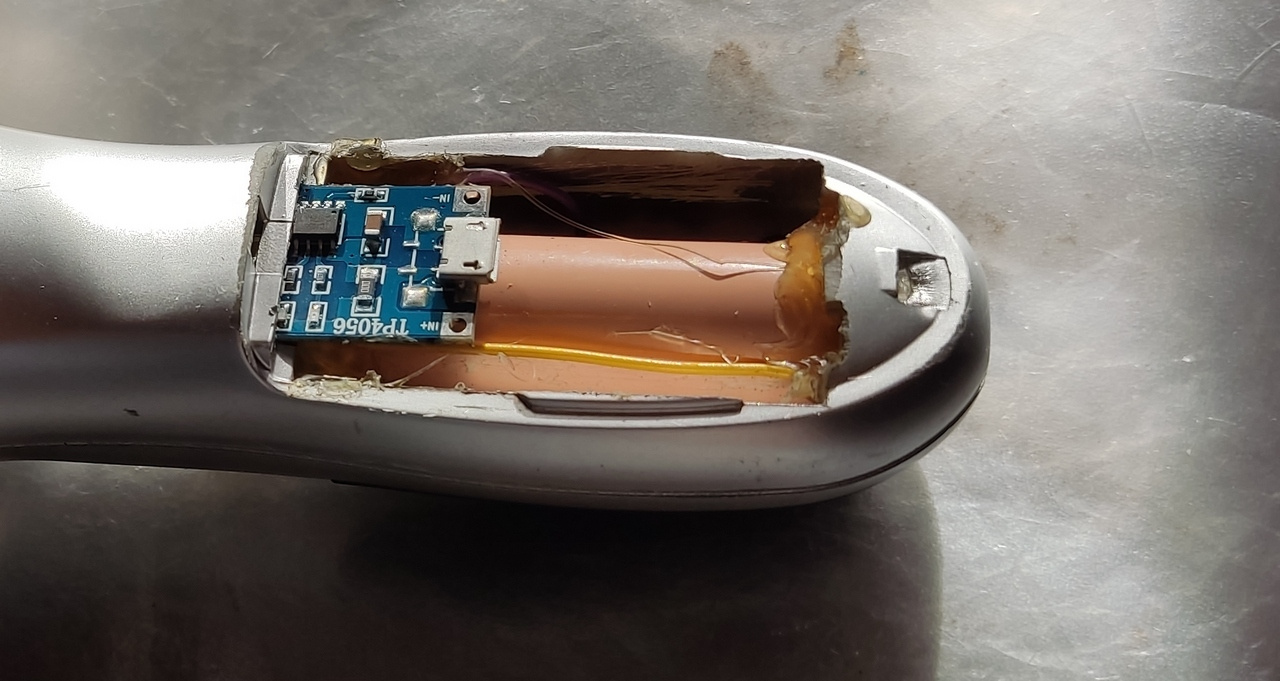

Сначала подберите для этой маленькой платки подходящее место в корпусе фонаря - такое, чтобы разъём microUSB торчал наружу, а индикаторные светодиоды на ней можно было наблюдать извне через просверленные отверстия. Вот как решил эту задачку я в двух из моих многочисленных переделанных на литий гаджетах:

Здесь, в электробритве, закрытое расположение контроллера: через отпил корпуса торчит разъём, и есть две дырки для светодиодов.

Здесь, в стрижке для волос, платка контроллера размещена в открытую, но при работе она прикрывается штатным щитком, который раньше прикрывал штатные два Ni-Mn аккумулятора.

Теперь припаяйте к выводам контроллера BAT+ и BAT- провода для соединения с батареей, затем расположите его на приготовленном для него месте и закрепите термоклеем. Подпаяйте провода от BAT+ и BAT- к батарее (

снова с тщательным соблюдением полярности!) и подключите разъём microUSB от телефонного зарядника, воткнутого в розетку - должен засветиться красный светодиод. Когда через несколько часов зарядка закончится, красный потухнет, и вместо него загорится зеленый или синий. Если всё так - фонарь готов.

Надеюсь, что всё вышеописанное окажется для вас не слишком сложно. Ежели всё-таки слишком сложно - проигнорируйте, тогда эта писанина пригодится кому-нибудь другому.

Каждый такой элемент имеет ёмкость 3 Ач. Размер 48х102 показывает, что на месте прежней батареи этих элементов разместится как минимум 8 штук (а может, и больше). При их параллельном соединении (а именно так их и придётся соединять) суммарная ёмкость для 8 штук получится аж 24 Ач - во сколько раз это больше, чем у прежней, посчитайте сами. Необязательно использовать этот фактор на полную катушку - возможно, вам будет достаточно меньшей ёмкости (преимущество батареи меньшей ёмкости - более быстрая зарядка, заодно освободится место для размещения добавочной электроники).

Каждый такой элемент имеет ёмкость 3 Ач. Размер 48х102 показывает, что на месте прежней батареи этих элементов разместится как минимум 8 штук (а может, и больше). При их параллельном соединении (а именно так их и придётся соединять) суммарная ёмкость для 8 штук получится аж 24 Ач - во сколько раз это больше, чем у прежней, посчитайте сами. Необязательно использовать этот фактор на полную катушку - возможно, вам будет достаточно меньшей ёмкости (преимущество батареи меньшей ёмкости - более быстрая зарядка, заодно освободится место для размещения добавочной электроники). Клеммы IN этого преобразователя подключите через штатный, имеющийся в вашем фонаре выключатель к выводам аккумуляторной батареи с тщательным соблюдением полярности, а к клеммам OUT подключите временную нагрузку - лампочку 12 вольт. Теперь щёлкните выключателем - лампочка должна загореться. Измерьте мультиметром напряжение на этой лампочке, и вращая тонкой отвёрткой регулятор напряжения на преобразователе, установите по показаниям мультиметра его выходное напряжение 6 вольт. Выключите преобразователь, отключите лампочку, и вместо неё к клеммам OUT подключите (опять-таки тщательно соблюдая полярность) провода от светодиодов - те, что раньше шли на прежнюю аккумуляторную батарею. Щёлкните выключателем - светодиоды должны засветиться в точности как раньше. Если так и есть, выключите фонарь и закрепите на термоклее платку преобразователя в любом удобном месте внутри корпуса, по возможности так, чтобы оставался доступ к клеммам и регулятору. Фонарь почти готов.

Клеммы IN этого преобразователя подключите через штатный, имеющийся в вашем фонаре выключатель к выводам аккумуляторной батареи с тщательным соблюдением полярности, а к клеммам OUT подключите временную нагрузку - лампочку 12 вольт. Теперь щёлкните выключателем - лампочка должна загореться. Измерьте мультиметром напряжение на этой лампочке, и вращая тонкой отвёрткой регулятор напряжения на преобразователе, установите по показаниям мультиметра его выходное напряжение 6 вольт. Выключите преобразователь, отключите лампочку, и вместо неё к клеммам OUT подключите (опять-таки тщательно соблюдая полярность) провода от светодиодов - те, что раньше шли на прежнюю аккумуляторную батарею. Щёлкните выключателем - светодиоды должны засветиться в точности как раньше. Если так и есть, выключите фонарь и закрепите на термоклее платку преобразователя в любом удобном месте внутри корпуса, по возможности так, чтобы оставался доступ к клеммам и регулятору. Фонарь почти готов. Сначала подберите для этой маленькой платки подходящее место в корпусе фонаря - такое, чтобы разъём microUSB торчал наружу, а индикаторные светодиоды на ней можно было наблюдать извне через просверленные отверстия. Вот как решил эту задачку я в двух из моих многочисленных переделанных на литий гаджетах:

Сначала подберите для этой маленькой платки подходящее место в корпусе фонаря - такое, чтобы разъём microUSB торчал наружу, а индикаторные светодиоды на ней можно было наблюдать извне через просверленные отверстия. Вот как решил эту задачку я в двух из моих многочисленных переделанных на литий гаджетах: Здесь, в электробритве, закрытое расположение контроллера: через отпил корпуса торчит разъём, и есть две дырки для светодиодов.

Здесь, в электробритве, закрытое расположение контроллера: через отпил корпуса торчит разъём, и есть две дырки для светодиодов. Здесь, в стрижке для волос, платка контроллера размещена в открытую, но при работе она прикрывается штатным щитком, который раньше прикрывал штатные два Ni-Mn аккумулятора.

Здесь, в стрижке для волос, платка контроллера размещена в открытую, но при работе она прикрывается штатным щитком, который раньше прикрывал штатные два Ni-Mn аккумулятора.

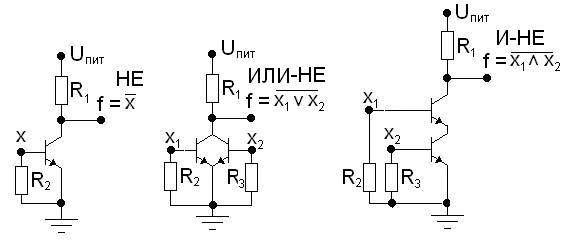

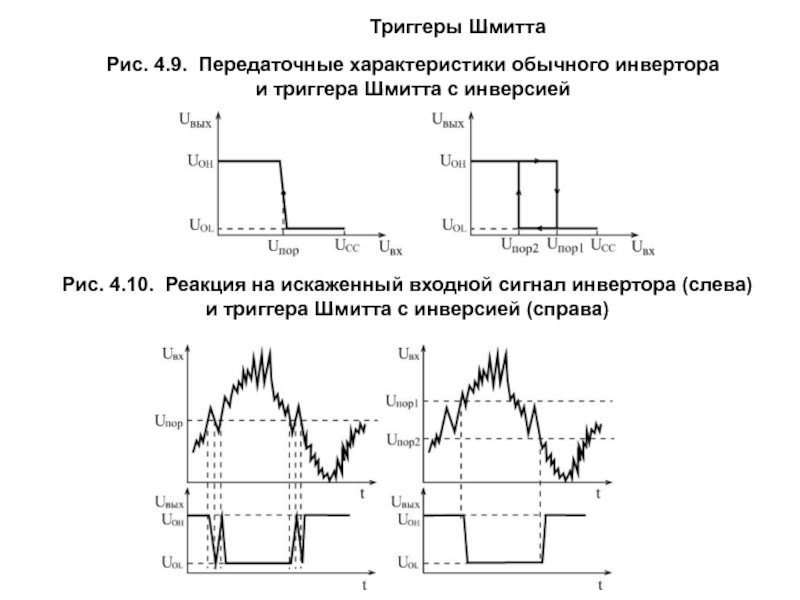

Слева -- ПХ обычного логического элемента, и соответственно, вид сигнала с прошедшей на выход помехой, справа - то же самое для элемента с триггерной ПХ, у него помеха на выход не проходит.

Слева -- ПХ обычного логического элемента, и соответственно, вид сигнала с прошедшей на выход помехой, справа - то же самое для элемента с триггерной ПХ, у него помеха на выход не проходит.